On peut considérer par convention que la guérilla des islamistes algériens commence effectivement le 13 février 1992, date de l’attentat de la rue Bouzrina (Casbah, Alger), qui a coûté la vie à six policiers, attirés dans une embuscade. C’est exactement une année et un mois plus tard, soit le 14 mars 1993, que tombe le premier intellectuel (Hafid Sanhadri, cadre du ministère de l’emploi) sous les balles assassines des fondamentalistes armés. Et depuis, les meurtres d’artistes et d’intellectuels se poursuivent jusqu’en 1998, parfois au rythme de plusieurs par mois. C’est ce qui indique l’existence d’un plan préétabli, avec des listes attestées d’intellectuels à abattre, triés en raison de leur disposition critique face à l’idéologie islamiste…

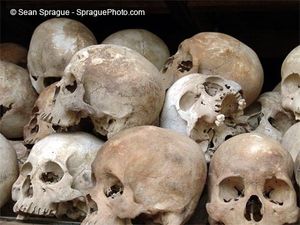

On assiste entre 1993 et 1998 à la mise en exécution d’un véritable projet d’extermination des intellectuels algériens par les islamistes armés, toutes tendances confondues. C’était un « génocide programmé ». On ne s’attaquait pas seulement aux intellectuels francophones, considérés par eux comme une continuation maléfique de la présence française, mais même aux arabophones qui faisaient entendre un son de cloche différent. Un terme d’origine afghane, chargé en valeurs négatives, servait à désigner les membres de l’intelligentsia non islamiste : ce sont des « communistes » (chouyou’iyoune)! Dans l’idéologie islamiste, un « communiste » représente l’ennemi par excellence, un ennemi à la fois puissant et injuste, comme l’étaient les Russes (communistes) pour les Afghans musulmans. Mais c’est aussi un « athée », un « laïque » ou un « apostat », ce qui signifie indistinctement à leurs yeux kâfir (mécréant), méritant d’être exécuté pour délit de mécréance. En plus d’être injustes, apostats et ennemis de la religion (‘adouw allah), ces intellectuels constituent aussi aux yeux des islamistes les « suppôts » les plus objectifs du Tâghout, le pouvoir désigné par le terme de « Tyran ». On se rappelle que la déclaration de djihad d’Ikhlef Cherati ciblait non seulement le pouvoir mais aussi « ses soutiens » et les « partisans de l’occidentalisation » en général. On se rappelle aussi les paroles d’Ali Benhadj, répercutées dans les organes du FIS, qualifiant les journalistes de « judéo-sionistes ».

Ces convictions sont partagées du reste par toutes les tendances du maquis. L’un des premiers émirs du GIA, Jaafar al Afghâni (septembre 1993 – février 1994), prononce une terrible sentence dans un entretien accordé à un journal arabe : « les journalistes qui combattent l’islam par la plume périront par la lame » (Zerrouky, p. 127). Combattre l’islam, c’était refuser l’ordre que les fondamentalistes voulaient imposer. Or, la presse indépendante et les intellectuels critiques, qui ont eu accès à une grande liberté d’expression (surtout écrite) après 1989, sont majoritairement opposés au projet de constitution d’un état théocratique en Algérie. Ils l’ont exprimé à travers leurs publications et leurs prises de position, et c’est ce qui les a directement désigné à la vindicte islamiste. En Janvier 1993, des feuilles de Minbar al Djoumou’a, une publication clandestine du FIS, accrochées à l’entrée de la mosquée « Le Plateau » à Alger, dressaient une liste d’intellectuels et de journalistes à assassiner. La littérature du GIA appelait à liquider la « presse mercenaire » qu’elle accusait d’altérer la réalité de la lutte armée et de mener « une guerre médiatique contre le djihad ».

Les premières personnalités ciblées sont les intellectuels du CNSA (Comité National de Sauvegarde de la République), qui avait appelé, rappelons-le, à l’interruption du processus électoral après la victoire du FIS au premier tour des élections législative du 24 décembre 1991. Le 14 mars 1993, à la cité Garidi (Alger), tombe Hafidh Sanhadri, cadre du ministère de l’emploi, porte-parole du CNSA, assassiné près de chez lui.

Deux jours plus tard, le 16 mars, est assassiné le sociologue Djilali Lyabès, ancien ministre sous le président Boudiaf. Le 17 mars, le Dr Lhadi Flici, pédiatre, est à son tour abattu dans son cabinet de la Casbah.

Deux jours plus tard, le 16 mars, est assassiné le sociologue Djilali Lyabès, ancien ministre sous le président Boudiaf. Le 17 mars, le Dr Lhadi Flici, pédiatre, est à son tour abattu dans son cabinet de la Casbah.

Tous les partis politiques condamnent ces assassinats, mis à part les islamistes dits « modérés », qui n’avaient pas pris les armes, comme le parti Hamas de Mahfoud Nahnah et le parti Nahdha de Djaballah. Au lieu de prendre des mesures urgentes, le chef du gouvernement de l’époque, Bélaïd Abdesselam, se lance dans une attaque en règle contre les « laïco-assimilationnistes », étiquette insultante par laquelle il désignait les membres des partis démocrates et les intellectuels.

Le 22 mars 1993, le chef du puissant syndicat étatique UGTA, Boualam Benhamouda, qui avait échappé à un attentat, appelle à une marche de protestation contre ces assassinats et le terrorisme en général. 500 milles personnes ont courageusement défilé à Alger, en scandant des slogans demandant à juger les assassins.

La mobilisation populaire n’a pourtant pas freiné les exécutants du projet d’extermination des gens de plume. Une  femme, Karima Belhadj, cadre de l’administration de la police, est assassinée le 3 avril et le 10 avril ; El Hachemi Cherif, ancien colonel de l’ALN, chef du parti de gauche Ettahadi [le Défi], échappe miraculeusement à un attentat. Les communistes (les vrais cette fois) et les hommes politiques soupçonnés d’être « de gauche » sont particulièrement ciblés, car assimilés aux Russes mécréants. Le 17 mai, le directeur du journal Al Watan, Omar Belhouchet, personnage symbole de la presse libre en Algérie, échappe à une tentative d’assassinat à Bab Ezzouar (Alger), devant son fils, alors qu’il conduisait celui-ci à son école. Le même jour, des terroristes rôdaient autour du siège du journal Le Matin, munis de photos agrandies de journalistes à tuer. Alertée, la police les a éliminés, non sans peine.

femme, Karima Belhadj, cadre de l’administration de la police, est assassinée le 3 avril et le 10 avril ; El Hachemi Cherif, ancien colonel de l’ALN, chef du parti de gauche Ettahadi [le Défi], échappe miraculeusement à un attentat. Les communistes (les vrais cette fois) et les hommes politiques soupçonnés d’être « de gauche » sont particulièrement ciblés, car assimilés aux Russes mécréants. Le 17 mai, le directeur du journal Al Watan, Omar Belhouchet, personnage symbole de la presse libre en Algérie, échappe à une tentative d’assassinat à Bab Ezzouar (Alger), devant son fils, alors qu’il conduisait celui-ci à son école. Le même jour, des terroristes rôdaient autour du siège du journal Le Matin, munis de photos agrandies de journalistes à tuer. Alertée, la police les a éliminés, non sans peine.

L’assassinat qui a provoqué un profond émoi fut celui de l’un des plus grands écrivains de l’Algérie indépendante, Tahar Djaout, sans doute parce qu’il ravive dans la mémoire populaire le souvenir de l’assassinat d’un autre écrivain, Mouloud Feraoun, par l’OAS en 1962. Ancien professeur de mathématiques à l’université de Bab Ezzouar, poète, journaliste et écrivain de notoriété internationale, Djaout (auteur entre autres de : Les vigiles, L’invention du désert, Les Chercheurs d’os, L’exproprié, Le dernier été de la raison; cf. bibliographie) avait pris auparavant des positions dures contre l’intégrisme, qu’il qualifiait de « fascisme théocratique ». Il avait écrit dans l’une de ses chroniques une phrase prémonitoire devenue le slogan de la presse indépendante en Algérie : « si tu parles, tu meurs, si tu te tais, tu meurs, alors écris et meurs ! ». Le 26 mai 1993, deux jeunes qui l’attendaient dans l’escalier de son immeuble lui tirent deux balles dans la tête avant de prendre la fuite. Le malheureux succombe à ces coups quelques jours plus tard. Ses funérailles en Kabylie furent émouvantes et grandioses.

L’assassinat qui a provoqué un profond émoi fut celui de l’un des plus grands écrivains de l’Algérie indépendante, Tahar Djaout, sans doute parce qu’il ravive dans la mémoire populaire le souvenir de l’assassinat d’un autre écrivain, Mouloud Feraoun, par l’OAS en 1962. Ancien professeur de mathématiques à l’université de Bab Ezzouar, poète, journaliste et écrivain de notoriété internationale, Djaout (auteur entre autres de : Les vigiles, L’invention du désert, Les Chercheurs d’os, L’exproprié, Le dernier été de la raison; cf. bibliographie) avait pris auparavant des positions dures contre l’intégrisme, qu’il qualifiait de « fascisme théocratique ». Il avait écrit dans l’une de ses chroniques une phrase prémonitoire devenue le slogan de la presse indépendante en Algérie : « si tu parles, tu meurs, si tu te tais, tu meurs, alors écris et meurs ! ». Le 26 mai 1993, deux jeunes qui l’attendaient dans l’escalier de son immeuble lui tirent deux balles dans la tête avant de prendre la fuite. Le malheureux succombe à ces coups quelques jours plus tard. Ses funérailles en Kabylie furent émouvantes et grandioses.

Le 15 juin 1993, à 9h30, Mahfoud Boucebci, figure emblématique de la psychiatrie algérienne, président de la Société Algérienne de Psychiatrie, vice-président de l’Association Internationale de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent (auteur notamment de Psychiatrie, société et développement et de Maladie mentale et handicap mental), connu pour son opposition à l’islamisme, est poignardé à l’entrée de l’hôpital Drid Mohamed où il exerçait ses fonctions. Une semaine plus tard, le 22 juin, le sociologue Mhamed Boukhobza, qui avait travaillé avec Pierre Bourdieu, réputé pour ses recherches sur la disparition de la société pastorale en Algérie, est ligoté ainsi que le reste de sa famille dans son domicile du Télemly (Alger). Isolé dans une pièce de son appartement, il fut égorgé comme un mouton puis poignardé. « Une à une, les têtes pensantes de l’Algérie sont froidement liquidées » (Hassane Zerrouky, p. 132).

Le 15 juin 1993, à 9h30, Mahfoud Boucebci, figure emblématique de la psychiatrie algérienne, président de la Société Algérienne de Psychiatrie, vice-président de l’Association Internationale de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent (auteur notamment de Psychiatrie, société et développement et de Maladie mentale et handicap mental), connu pour son opposition à l’islamisme, est poignardé à l’entrée de l’hôpital Drid Mohamed où il exerçait ses fonctions. Une semaine plus tard, le 22 juin, le sociologue Mhamed Boukhobza, qui avait travaillé avec Pierre Bourdieu, réputé pour ses recherches sur la disparition de la société pastorale en Algérie, est ligoté ainsi que le reste de sa famille dans son domicile du Télemly (Alger). Isolé dans une pièce de son appartement, il fut égorgé comme un mouton puis poignardé. « Une à une, les têtes pensantes de l’Algérie sont froidement liquidées » (Hassane Zerrouky, p. 132).

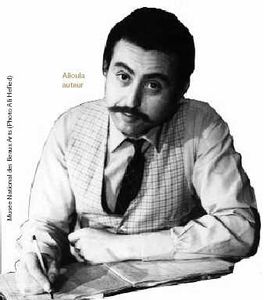

Les assassinats continuent pendant l’année 1994, avec le meurtre le 5 mars du directeur de l’école des beaux arts d’Alger, Ahmed Asselah et de son fils unique, Rabah. Cet homme avait fait de son école l’une des meilleures d’Afrique. Un peu plus d’un mois auparavant, le 30 janvier est tué Rachid Tigziri, dirigeant du parti  démocrate le RCD (Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, considéré comme « impie » car prônant la laïcité). Le 1er février, Olivier Quemeur, caméraman de la chaîne ABC, est criblé de balles à la Casbah, tandis que ses collègues, Yves Ménari et l’australien Scott Allan White, sont grièvement blessés. L’aversion des islamistes armés pour l’art se poursuit avec l’assassinat le 10 mars à Oran d’Abdelkader Alloua, le plus grand dramaturge algérien, animateur pendant plus de 30 ans d’un théâtre en arabe populaire (il avait mis en scène El Ghoula de Rouiched, Le sultan embarrassé de Tewfik al Hakim, Numance de Cervantès, etc. il a joué aussi comme acteur dans plusieurs autres pièces et films et a adapté en arabe algérien Gogol et de Gorki, avec son ami Medjoubi).

démocrate le RCD (Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, considéré comme « impie » car prônant la laïcité). Le 1er février, Olivier Quemeur, caméraman de la chaîne ABC, est criblé de balles à la Casbah, tandis que ses collègues, Yves Ménari et l’australien Scott Allan White, sont grièvement blessés. L’aversion des islamistes armés pour l’art se poursuit avec l’assassinat le 10 mars à Oran d’Abdelkader Alloua, le plus grand dramaturge algérien, animateur pendant plus de 30 ans d’un théâtre en arabe populaire (il avait mis en scène El Ghoula de Rouiched, Le sultan embarrassé de Tewfik al Hakim, Numance de Cervantès, etc. il a joué aussi comme acteur dans plusieurs autres pièces et films et a adapté en arabe algérien Gogol et de Gorki, avec son ami Medjoubi).

Le journal indépendant Hebdo Libéré, farouchement anti-islamiste, fut ciblé le 21 mars par une attaque terroriste se soldant par la mort de deux journalistes et d’un chauffeur. Le professeur Salah Djebaïli, célèbre chercheur en écologie, spécialiste des régions désertiques et recteur de l’université de Bab Ezzouar (Alger), fut abattu le 31 mai. Il refusait d’ouvrir des salles de prière à l’intérieur de son établissement. Ferhat Cherki, journaliste, et Youcef Fathallah, président de la LADH (Ligue Algérienne des Droits de l’Homme), furent respectivement assassinés le 7 et le 18 juin. Le directeur de l’Ecole Vétérinaire d’Alger (ENV), Mohamed Bekkouche, est tué le 10 juillet à l’intérieur de son école, située dans la banlieue est d’Alger. L’islamologue et professeur de sociologie Rabah Stambouli, promoteur d’un islam tolérant et progressiste, est abattu le 23 août à la sortie de l’université de  Tizi-Ouzou. Antar Zouabri tue avec son groupe les journalistes Ahmed Issaad et Lakhal Yasser le 31 novembre 1994. Saïd Mekbel, directeur du quotidien indépendant Le Matin, auteur d’une chronique corrosive contre le pouvoir et les islamistes, est assassiné le 4 décembre alors qu’il s’attablait dans une pizzeria située non loin des bureaux de son journal. Il laisse derrière lui notamment un court et beau texte, écrit le jour de sa mort et intitulé « ce voleur qui… » (*), un billet qui résume à lui seul l’état de la corporation journalistique, prise en étau entre la répression du régime et les armes des barbus. Le cinéaste et réalisateur Djamel Fezzaz [qui a réalisé notamment La grande tentative, L’affiche – qui met en scène l’acteur Rouiched –, Lahn al amal (La mélodie de l’espoir), El Waciyya (le Testament), etc.] est blessé par balles à Bab El Oued le 8 février 1995. Azzedine Medjoubi, directeur du Théâtre national algérien [a adapté Le journal d’un fou de Gogol sous le titre Hissaristân, Les bas-fonds de Gorki, La bonne âme de Se-Thouan de Brecht, etc. ; a monté Aalam el Baaouche (Le monde des insectes), El Houinta (La boutique) ; et a joué dans un grand nombre de pièces comme Hafila tassîr (Un bus en mouvement), Bâb El Foutouh, etc.] est tué devant son établissement le 13 février. Le 15 février tombe à

Tizi-Ouzou. Antar Zouabri tue avec son groupe les journalistes Ahmed Issaad et Lakhal Yasser le 31 novembre 1994. Saïd Mekbel, directeur du quotidien indépendant Le Matin, auteur d’une chronique corrosive contre le pouvoir et les islamistes, est assassiné le 4 décembre alors qu’il s’attablait dans une pizzeria située non loin des bureaux de son journal. Il laisse derrière lui notamment un court et beau texte, écrit le jour de sa mort et intitulé « ce voleur qui… » (*), un billet qui résume à lui seul l’état de la corporation journalistique, prise en étau entre la répression du régime et les armes des barbus. Le cinéaste et réalisateur Djamel Fezzaz [qui a réalisé notamment La grande tentative, L’affiche – qui met en scène l’acteur Rouiched –, Lahn al amal (La mélodie de l’espoir), El Waciyya (le Testament), etc.] est blessé par balles à Bab El Oued le 8 février 1995. Azzedine Medjoubi, directeur du Théâtre national algérien [a adapté Le journal d’un fou de Gogol sous le titre Hissaristân, Les bas-fonds de Gorki, La bonne âme de Se-Thouan de Brecht, etc. ; a monté Aalam el Baaouche (Le monde des insectes), El Houinta (La boutique) ; et a joué dans un grand nombre de pièces comme Hafila tassîr (Un bus en mouvement), Bâb El Foutouh, etc.] est tué devant son établissement le 13 février. Le 15 février tombe à  Tizi-Ouzou une militante démocrate, Nabila Djahnine, architecte, féministe responsable de l’association « Cris de femmes » (Thighri Netmettuth). Ces féministes « débauchées » (moutabaridjat, terme presque intraduisible) constituent de graves menaces contre les mœurs et la société islamiques, selon les fondamentalistes.

Tizi-Ouzou une militante démocrate, Nabila Djahnine, architecte, féministe responsable de l’association « Cris de femmes » (Thighri Netmettuth). Ces féministes « débauchées » (moutabaridjat, terme presque intraduisible) constituent de graves menaces contre les mœurs et la société islamiques, selon les fondamentalistes.

A Oran, est assassiné le 17 février un grand nom de l’histoire du Raï, Rachid Baba Ahmed producteur de musique et impresario de plusieurs vedettes de cette musique jugée « satanique » par les islamistes, [c’’est lui qui a fait connaître Cheb Khaled, qui a lancé Chebba Fadela, Cheb Sahraoui et Cheb Anouar]. Djamal Zaïter, un journaliste qui se recueillait sur la tombe de sa mère, fut surpris et assassiné en plein cimetière.

Les assassinats, que nous ne pourrons pas tous citer (cf. une liste de 100 journalistes assassinés entre 1993 et 1997), se poursuivent avec les attentats contre des personnalités publiques, des vedettes de la chanson et contre n’importe qui exprimant une opinion anti-islamiste ou ayant une activité jugée subversive ou non conforme aux canons fondamentalistes. Le 8 septembre 1994, Abderrahmane Rebiha, professeur d’agronomie à l’université de Blida, meurt sous les balles du GIA. Le 26 septembre vient le tour d’Abderrahmane Fardeheb, universitaire, économiste, auteur de plusieurs livres. Le chercheur se savait menacé et tentait d’obtenir un visa pour la France, ce qui lui fut refusé à trois reprises. Le 29 septembre 1994 est assassiné une idole de la musique raï. Après l’avoir sommé plusieurs fois d’arrêter sa musique « démoniaque » et « débauchée », Cheb Hasni, un chanteur prolifique et adulé, est assassiné devant le  domicile de ses parents, dans le quartier « Gambetta » d’Oran, malgré son immense popularité. Ses funérailles rassemblèrent d’immenses foules et bouleversèrent la jeunesse algérienne. Au même moment, en Kabylie, le poète et chantre de la cause berbère, Matoub Lounès, est enlevé le 25 septembre et séquestré par un groupe armé dirigé par l’émir du GIA Aït Ziane. Le poète fut jugé par un «tribunal islamique » du maquis et finalement « acquitté » et libéré grâce à la pression d’une formidable mobilisation populaire. Mais le répit fut court, puisqu’il sera criblé de balles le 25 juin 1998, dans des circonstances non élucidées, alors qu’il était de retour chez lui après un long exil en France.

domicile de ses parents, dans le quartier « Gambetta » d’Oran, malgré son immense popularité. Ses funérailles rassemblèrent d’immenses foules et bouleversèrent la jeunesse algérienne. Au même moment, en Kabylie, le poète et chantre de la cause berbère, Matoub Lounès, est enlevé le 25 septembre et séquestré par un groupe armé dirigé par l’émir du GIA Aït Ziane. Le poète fut jugé par un «tribunal islamique » du maquis et finalement « acquitté » et libéré grâce à la pression d’une formidable mobilisation populaire. Mais le répit fut court, puisqu’il sera criblé de balles le 25 juin 1998, dans des circonstances non élucidées, alors qu’il était de retour chez lui après un long exil en France.

Un climat de terreur est instauré par les islamistes chez les intellectuels. A chaque retour d’enterrement, ces derniers se demandent à qui sera le prochain tour. Les lettres de menace parviennent par centaines aux rédactions de journaux et aux domiciles des concernés. La peur s’installe et les gens apprennent à se tenir la langue pour ne pas subir un sort funeste, d’autant plus que les sympathisants des islamistes armés étaient partout. Les murs avaient des oreilles. Les groupes armés pouvaient en effet compter sur tout un petit peuple de partisans, employés comme informateurs, comme « délateurs » ou sollicités pour assurer la logistique du djihad. Certains artistes et intellectuels changent d’appartement, d’autres déménagent. Nombre d’entre eux modifient leurs itinéraires et leurs habitudes ou se déguisent complètement pour sortir de chez eux. Certains, comme Rachid Mimouni, écrivain qui a eu le courage d’écrire dés 1992 une analyse éclairée du phénomène intégriste (De la barbarie en général et de l’intégrisme en particulier), et Omar Belhouchet, journaliste et directeur du journal Al Watan, furent littéralement traqués, avant d’être la cible d’attentats manqués.

langue pour ne pas subir un sort funeste, d’autant plus que les sympathisants des islamistes armés étaient partout. Les murs avaient des oreilles. Les groupes armés pouvaient en effet compter sur tout un petit peuple de partisans, employés comme informateurs, comme « délateurs » ou sollicités pour assurer la logistique du djihad. Certains artistes et intellectuels changent d’appartement, d’autres déménagent. Nombre d’entre eux modifient leurs itinéraires et leurs habitudes ou se déguisent complètement pour sortir de chez eux. Certains, comme Rachid Mimouni, écrivain qui a eu le courage d’écrire dés 1992 une analyse éclairée du phénomène intégriste (De la barbarie en général et de l’intégrisme en particulier), et Omar Belhouchet, journaliste et directeur du journal Al Watan, furent littéralement traqués, avant d’être la cible d’attentats manqués.

Le gouvernement algérien s’est montré incapable de protéger ses intellectuels et ses citoyens, quand il ne les réprimait pas par-dessus le marché. C’est dans cette ambiance d’impuissance face au crime que se produisit l’une des plus irréparables conséquences de la guérilla islamiste : des milliers d’intellectuels prennent le chemin de l’exil, sans aucun espoir de retour. Les universités se vident progressivement et les cadres du pays affluent vers la France, l’Europe et le Canada. C’est ainsi que l’Algérie est progressivement vidée de son intelligentsia. Mais l’islamisme armé, dont le but consistait à faire taire toute voix discordante, n’a pas réussi à réduire les journalistes et les penseurs algériens. La presse indépendante a continué à critiquer violemment l’islamisme tandis que les intellectuels étaient plus que jamais déterminés à dénoncer le côté « fasciste » du mouvement intégriste.

Les assassinats ont aussi ciblé d’autres personnalités publiques et des cadres de l’UGTA, syndicat officiel mais, paradoxalement, populaire parmi les travailleurs. La « centrale syndicale », comme on l’apelle en Algérie, s’est opposé frontalement à l’islamisme et a connu très tôt des affrontements avec un autre syndicat concurrent, le SIT (Syndicat Islamique du Travail, une organisation mise sur pied par Abassi Madani dont le but est d’enrégimenter les travailleurs dans la tâche de fondation de la République islamique. L’UGTA perdra près de 800 syndicalistes, assassinés par les islamistes entre 1993 et 1997.

Qui sont derrière ses assassinats ? Ceux qui les perpétuent ne s’en cachent pas, loin de là. Ils les revendiquent comme des faits d’armes pouvant assurer à leurs auteurs une place honorable dans la future République islamique. Dans un entretien accordé à l’AFP, Anouar Haddam, chef islamiste jouissant de l’hospitalité des Etats-Unis et de l’Angleterre, revendiquait l’assassinat de Boucebci en le qualifiant d’« exécution d’une sentence par les moudjahidine ». Etebcira, bulletin clandestin du FIS, revendique l’assassinat de Tahar Djaout et le justifie par « son communisme et sa haine viscérale de l’islam », au moment où il motive l’attentat contre Belhouchet par « sa francophonie outrancière ». Haddam reprend sa plaidoirie de justification des meurtres d’intellectuels en octobre 1993, en lançant : « Qui sont ces soi-disant intellectuels ? », « nous les connaissons un par un, ce ne sont pas des innocents ! ». Il reprochait notamment aux journalistes « leurs éditoriaux assassins » (Cités d’après Zerrouky, pp. 132-133).

islamique. Dans un entretien accordé à l’AFP, Anouar Haddam, chef islamiste jouissant de l’hospitalité des Etats-Unis et de l’Angleterre, revendiquait l’assassinat de Boucebci en le qualifiant d’« exécution d’une sentence par les moudjahidine ». Etebcira, bulletin clandestin du FIS, revendique l’assassinat de Tahar Djaout et le justifie par « son communisme et sa haine viscérale de l’islam », au moment où il motive l’attentat contre Belhouchet par « sa francophonie outrancière ». Haddam reprend sa plaidoirie de justification des meurtres d’intellectuels en octobre 1993, en lançant : « Qui sont ces soi-disant intellectuels ? », « nous les connaissons un par un, ce ne sont pas des innocents ! ». Il reprochait notamment aux journalistes « leurs éditoriaux assassins » (Cités d’après Zerrouky, pp. 132-133).

Mourad Dhina, un responsable islamiste actif dans les réseaux du FIS à l’étranger, déclare des années plus tard à propos des intellectuels assassinés : « personne n’a pleuré nos morts parmi ceux là ». Il ajoute : « Certains ont choisi une voie de confrontation, une voie de provocation d’une jeunesse, et qu’ils ont payé ce prix. Que ces intellectuels de gauche aient le courage d’assumer leur action, qu’ils disent nous nous sommes engagés dans une guerre et que certains d’entre nous [l'] ont payé de leur vie. Qu’ils en fassent des martyrs pour eux ! » (Mourad Dhina, in Aoudia et Labat). Ainsi, la prise de position politique était tout simplement assimilée par les intégristes et leurs défenseurs politico-médiatiques à l’engagement militaire dans une guerre, sans aucune gêne quant au sophisme démagogique que comporte leur formule. En d’autres termes, on vous tue parce que vous n’avez pas pris notre parti…Voilà qui nous renseigne sur ce qu’est la liberté d’expression et d’opinion dans une République Islamique.

Mourad Dhina, un responsable islamiste actif dans les réseaux du FIS à l’étranger, déclare des années plus tard à propos des intellectuels assassinés : « personne n’a pleuré nos morts parmi ceux là ». Il ajoute : « Certains ont choisi une voie de confrontation, une voie de provocation d’une jeunesse, et qu’ils ont payé ce prix. Que ces intellectuels de gauche aient le courage d’assumer leur action, qu’ils disent nous nous sommes engagés dans une guerre et que certains d’entre nous [l'] ont payé de leur vie. Qu’ils en fassent des martyrs pour eux ! » (Mourad Dhina, in Aoudia et Labat). Ainsi, la prise de position politique était tout simplement assimilée par les intégristes et leurs défenseurs politico-médiatiques à l’engagement militaire dans une guerre, sans aucune gêne quant au sophisme démagogique que comporte leur formule. En d’autres termes, on vous tue parce que vous n’avez pas pris notre parti…Voilà qui nous renseigne sur ce qu’est la liberté d’expression et d’opinion dans une République Islamique.

Durant la rencontre de Rome (1995), Ali Yahia Abdenour, avocat du FIS et président de la LADH, dira : « on tue les journalistes et les intellectuels qui ont une position et une opinion » ; il ajoutera : « nous sommes contre les meurtres de journalistes, de militaires et de policiers qui ne sont pas engagés dans la lutte » (El Watan, 12 janvier 1995) [remarquons l’amalgame entre prise de position intellectuelle ou politique et engagement militaire, entre la plume et les armes].

Le Front Islamique du Djihad Armé (FIDA)

Tous les djihadistes sont d’accord sur le principe de l’assassinat des intellectuels, assimilés aux « communistes » et aux « apostats ». Des listes de gens à abattre, confectionnées par des commanditaires informés, circulent dans les maquis. Les exécutants, eux, ignorent parfois jusqu’à l’identité de leurs victimes. Ils tuent un « soutien du Taghout » parce que son nom était apparu sur une liste. Cette répartition des tâches dans le travail criminel permettait aux commanditaires d’avoir les mains propres et aux exécutants d’avoir la conscience tranquille.

Certains de ces meurtres sont commis par le GIA. La majorité reste cependant le fait d’une organisation particulière, à implantation urbaine, spécialisée dans l’assassinat des opposants aux islamistes, des intellectuels, des journalistes et des personnalités publiques. Il s’agit du FIDA, Front Islamique du Djihad Armé. C’est un groupe qui a été fondé par des membres djazaristes du FIS, conduits par Mohamed Saïd. Il recrute essentiellement parmi les étudiants et les enseignants islamistes. Très actif au niveau des universités d’Alger, de Blida et de Constantine, il puisait notamment dans les anciens militants du Mouvement Universitaire pour la Défense du Choix du Peuple (MUDCP). Rien de surprenant de trouver à sa tête essentiellement des universitaires, comme Thâbet El Aouel, professeur de physique à l’université d’Alger, Mohammed Boudjelkha et Mustapha Brahimi, enseignants de physique à Bab Ezzouar (Alger). Le groupe opère discrètement, circule sans barbe et avec de fausses identités et prend résidence de préférence dans les beaux quartiers d’Alger, comme Hydra. « A l’étranger, écrit Hassane Zerrouky, [le FIDA] est représenté par Thabet El Aouel, Anouar Haddam, et Mourad Dhina, tous universitaires » (Zerrouky, pp. 136-137)

Les émirs de l’organisation sont les suivants :

- Abdelwahab Lamamra (1993 – fin 1995)

- Mustapha Brahimi, dit Abou Houmâm (1995 – 1996)

- Mohammed Djebarra (mai 1996 – janvier 1997)

- Abdelkader Seddouki (janvier – mars 1996)

- Amine Haddad (mars 1997 – octobre 1998)

Le FIDA a revendiqué un certain nombre de meurtres à travers sa publication clandestine, Al Fida, dont celui de Tahar Djaout, Djilali Liabès, et Ahmed Aselah (entre autres).

Après la tentative d’unification du mouvement armé de Mohamed Saïd, le FIDA s’est rallié au GIA en 1994. Mais Djamel Zitouni, à l’origine de l’exécution des djazaristes, élimine également l’émir du FIDA, Abdelwahab Lamamra et son acolyte, Hamid Boucha. A partir de ce moment, le FIDA s’éloigne de l’organisation de Djamel Zitouni et se tourne vers les futures AIS et LIDD (Ligue Islamique pour la Da’wa et le Djihad). Son démantèlement par les forces de sécurité les a poussés à accepter l’amnistie de Bouteflika et à déposer les armes. Ses membres bénéficièrent du pardon intégral du président.

L’implication d’une organisation à caractère universitaire dans l’assassinat d’intellectuels soupçonnés « d’occidentalisation » ou « d’apostasie » témoigne de la transposition, par une partie de l’élite islamiste algérienne, des différends qui existaient au niveau intellectuel, sur le terrain armé. Les problèmes qu’on règle ailleurs par le débat, à coups de plume et de polémiques, les universitaires islamistes les ont réglés à coup de couteaux et d’armes à feu.

Pourquoi ces intellectuels ont-ils été tués ? A quelle logique répond leur mort ? (**) Le préalable à la fondation d’une République Islamique en Algérie s’est avéré être la destruction de la pensée non religieuse par l’élimination physique de ses auteurs. On comprend cette disposition quand on se souvient que pour l’idéologie islamiste il ne s’agit de retenir de la pensée universelle que l’aspect technique, supposé neutre, en rejetant l’immense production intellectuelle sur la société, l’art, la psychologie, l’anthropologie, la philosophie, etc. Ces derniers domaines sont purement abolis et remplacés par la foi religieuse et la législation dite islamique. L’assassinat des intellectuels n’est de ce point de vue que la traduction en faits concrets de cette clause idéologique : pour abolir le savoir non religieux concernant la société (au sens large), il convient en effet de supprimer physiquement ses promoteurs, écrivains, intellectuels, sociologues, psychiatres, philosophes, etc. Cet obscurantisme est directement hérité, avouons-le, des nationalismes de la post-indépendance, dont le souci fut de préserver une soi-disant « personnalité » (islamique, algérienne, etc.) contre « l’invasion culturelle occidentale » [dont cette intelligentsia était la pointe], en s’opposant aux acquis les plus décisifs de la pensée contemporaine.

Pourquoi ces intellectuels ont-ils été tués ? A quelle logique répond leur mort ? (**) Le préalable à la fondation d’une République Islamique en Algérie s’est avéré être la destruction de la pensée non religieuse par l’élimination physique de ses auteurs. On comprend cette disposition quand on se souvient que pour l’idéologie islamiste il ne s’agit de retenir de la pensée universelle que l’aspect technique, supposé neutre, en rejetant l’immense production intellectuelle sur la société, l’art, la psychologie, l’anthropologie, la philosophie, etc. Ces derniers domaines sont purement abolis et remplacés par la foi religieuse et la législation dite islamique. L’assassinat des intellectuels n’est de ce point de vue que la traduction en faits concrets de cette clause idéologique : pour abolir le savoir non religieux concernant la société (au sens large), il convient en effet de supprimer physiquement ses promoteurs, écrivains, intellectuels, sociologues, psychiatres, philosophes, etc. Cet obscurantisme est directement hérité, avouons-le, des nationalismes de la post-indépendance, dont le souci fut de préserver une soi-disant « personnalité » (islamique, algérienne, etc.) contre « l’invasion culturelle occidentale » [dont cette intelligentsia était la pointe], en s’opposant aux acquis les plus décisifs de la pensée contemporaine.

L’instauration d’un ordre islamique immuable, supposé voulu par Dieu Tout-Puissant, est caractérisé par un unanimisme qui va de l’Unicité tout azimut (un seul Dieu, un seul Dogme, une seule Interprétation, etc.) à la communion dans la Foi. Le temps dans lequel voudrait évoluer la future société islamique est celui de l’abolition de l’histoire. Plus rien ne bougera, une fois l’ordre divin instauré sur terre. Les voix discordantes se situeront de facto dans le camps des hors-la-religion-de-Dieu, des traîtres à l’ordre divin, leurs porteurs deviendront des mécréants passibles d’assassinat. L’ordre intégriste ne laisse aucune place pour les marges, pour la différence, la diversité (sexuelle, intellectuelle, religieuse, sociale, etc.), la dissidence, la dissonance; c’est un centre qui aspire et broie tout sur son passage.

L’idéologie islamiste se donne le monopole de la religion vraie et s’arroge le pouvoir d’excommunier quiconque jugé non-conforme à ses desseins. Grâce à ce pouvoir takfiriste [qui lui permet de déclarer kafir, « mécréant » ou « apostat »], elle réduit ses victimes au statut de « mécréants » dont le meurtre devient licite.

Dans ces action contre l’intelligentsia, l’islamisme armé s’est aussi distingué par des méthodes particulièrement atroces, poussées jusqu’au summum de la barbarie (ex. égorger un intellectuel après l’avoir humilié et dévêtu devant sa femme et ses enfants). Ce mépris des droits humains découle lui aussi des fondements théologiques de l’idéologie intégriste. L’islamisme n’a en effet que faire de droits énoncés par des humains (bachar) quand lui se proclame être « le bras de Dieu », c’est-à-dire l’exécutant terrestre de verdicts divins. Les conceptions humaines font pâle figure devant le Commandement divin et l’homme est selon elle un usurpateur quand il se met à légiférer à la place du Tout Puissant. Or, le Dieu des islamistes n’est pas fait de clémence, mais de terreur envers ses ennemis, ceux qui ont dérogé de la Voie Droite. Ce n’est pas le Miséricordieux, mais le Vengeur (Al Mountaqim) et le Dominateur [qui écrase] (Al Qahhar). Gagner ses faveurs, c’est appliquer sans fléchir ses justes sentences contre les ennemis de la Religion, et elles sont d’autant plus justes qu’elles sont terribles.

Le problème de la responsabilité morale de tout le petit peuple des Algériens sympathisants de l’islamisme est autrement plus délicat. « Le boulanger, le chômeur, l’ouvrier, l’adolescent boutonneux, le voisin de palier avec lequel vous plaisantiez le matin avant d’aller au travail, toutes personnes se concevant comme bonnes et honnêtes, écrit Anouar Benmalek, se transformaient peu à peu, à leur insu peut-être, en loups capables de tuer. Ou, du moins, capable de contribuer à tuer, par la délation à la mosquée, le soutien moral et matériel aux « djihadistes », et la complaisante – et non moins criminelle – approbation quand la tête d’un voisin journaliste sera déposée devant le domicile de ses parents : « Ah, il l’avait bien cherché, ce mécréant, à se mettre tout le temps au travers des desseins des défenseurs de la vraie foi ! ». Je n’invente rien malheureusement, j’ai entendu à maintes reprises ce crachat verbal, sous cette forme ou sous une autre, au marché, à l’université, chez l’épicier…après le meurtre d’un écrivain, d’un intellectuel, d’un chanteur » (p. 16).

Le problème de la responsabilité morale de tout le petit peuple des Algériens sympathisants de l’islamisme est autrement plus délicat. « Le boulanger, le chômeur, l’ouvrier, l’adolescent boutonneux, le voisin de palier avec lequel vous plaisantiez le matin avant d’aller au travail, toutes personnes se concevant comme bonnes et honnêtes, écrit Anouar Benmalek, se transformaient peu à peu, à leur insu peut-être, en loups capables de tuer. Ou, du moins, capable de contribuer à tuer, par la délation à la mosquée, le soutien moral et matériel aux « djihadistes », et la complaisante – et non moins criminelle – approbation quand la tête d’un voisin journaliste sera déposée devant le domicile de ses parents : « Ah, il l’avait bien cherché, ce mécréant, à se mettre tout le temps au travers des desseins des défenseurs de la vraie foi ! ». Je n’invente rien malheureusement, j’ai entendu à maintes reprises ce crachat verbal, sous cette forme ou sous une autre, au marché, à l’université, chez l’épicier…après le meurtre d’un écrivain, d’un intellectuel, d’un chanteur » (p. 16).

Naravas

__________________

Bibliographie partielle :

- Aoudia Malek, Labat Séverine, Algérie 1988-2000 : autopsie d’une tragédie, [DVD-ROM], Ed. Compagnie des phares et balises, 2003.

- Benmalek Anouar, 2003, Chroniques de l’Algérie amère, Algérie 1985-2002, Paris, Ed. Pauvert.

- Khelladi Aïssa, Le Fis à l’assaut du pouvoir, Alger, Ed. Marsa, 2002, Première édition sous le titre Algérie, les islamistes à l’assaut du pouvoir, Ed. L’Harmattan, 1995

- Labat Séverine, Les islamistes algériens entre les urnes et le maquis, Paris, Ed. du Seuil, 1995

- Rachid Mimouni, 1992, De la barbarie en général et de l’intégrisme en particulier, Belfond-Le Pré aux clercs.

- Zerrouki Hassane, La nébuleuse islamiste en France et en Algérie, Paris, Ed. Editions 1, 2002

- Confluences Méditerranée n° 25, Printemps 1998, « La parole aux Algériens : Violence et politique en Algérie », Ed. L’Harmattan (en ligne)

__________________

Notes

(*) Voici le dernier texte de Saïd Mekbel, « Ce voleur, qui… » :

« Ce voleur qui, clans la nuit, rase les murs pour rentrer chez lui, c’est lui. Ce père qui recommande à ses enfants de ne-pas dire dehors le méchant métier qu’il fait, c’est lui. Ce mauvais citoyen qui traîne au palais de justice, attendant de passer devant les juges, c’est lui. Cet individu, pris dans une rafle de quartier et qu’un coup de crosse propulse au fond du camion, c’est lui. C’est lui qui, le matin, quitte sa maison sans être sûr d’arriver à son travail et lui qui quitte, le soir, son travail sans être sûr d’arriver à sa maison. Ce vagabond qui ne sait plus chez qui passer la nuit, c’est lui.

C’est lui qu’on menace dans les secrets d’un cabinet officiel,le témoin qui doit ravaler ce qu’il sait, ce citoyen nu et désemparé… Cet homme qui fait le voeu de ne pas mourir égorgé, c’est lui. C’est lui qui ne sait rien faire de ses mains, rien d’autres que ses petits écrits. Lui qui espère contre tout parce que, n’est-ce pas, les rosés poussent bien sur les tas de fumier. Lui qui est tout cela et qui est seulement journaliste. » (Saïd Mekbel)

(**) Les « Qui tue quistes » essayeront d’imposer une vision parcellaire de ces assassinats, en les considérant au cas par cas, en les extirpant de l’ensemble qui leur donne sens. Ils refuseront obstinément de les envisager comme des faits formant une série cohérente, répondant à un plan d’action établi et exécuté par les islamistes armés. Ils préféreront une vision atomiste, policière, sécuritaire, dont le résultat est de dissimuler les liens qui relient les cas entre eux, les liens qui relient les crimes à leurs motivations idéologiques, et enfin les liens entre les assassinats et leurs revendications par les groupes armés dans le contexte où ils étaient commis. Les raisons qui fondent cette vision atomiste transparaissent clairement quand ces mêmes « qui tue quistes » avancent des allégations fictives et improuvables à propos de chaque assassinat : pour eux, Katia Bengana serait un « crime passionnel », un tel est tué par la sécurité militaire, un troisième s’est suicidé, etc. Quand ils parlent des intellectuels assassinés, ils précisent souvent leur couleur politique et minimisent leur importance, comme pour souligner que les victimes étaient tuées à cause de leur « engagement dans une guerre » : ce qui rejoint l’argumentaire du FIS et des groupes armés. Et bien entendu, le résultat des

, toujours selon cette vision, consiste à endosser tous les assassinats aux services de l’armée algérienne en recourant à des théories du complot abracadabrantes (ça devient, à un moment donné, du Gérard de Villiers politique) et, comme par hasard, à blanchir complètement les islamistes (qu’ils qualifient d’ « opposition armée ») de leurs crimes odieux. On reviendra, dans un prochain post, sur cette vision très favorbale à l’ex-FIS.

http://anglesdevue.canalblog.com/archives/2009/08/20/14799361.html

20 août 2009